Historia, Conmemoraciones y Aniversarios

La revista Histología Médica en el cuarenta aniversario de su Fundación

The journal histologia medica on the fortieth anniversary of its founding

Actual Med.2025;110(822) DOI: 10.15568/am.2025.822.hca01

Recibido: 05/05/2025

Revisado: 12/05/2025

Aceptado: 16/05/2025

Resumen

Con motivo del cuarenta aniversario de la fundación de la revista Histología Medica se relatan las distintas circunstancias que llevaron a su fundación, así como la incidencia que tuvo su publicación en la evolución e implementación de la enseñanza de la histología en las Facultades de Medicina de Andalucía.

Palabras clave: Histología; Medicina; Enseñanza; Disciplina.

Abstract

On the occasion of the fortieth anniversary of the founding of the journal Histología Medica, the different circumstances that led to its founding are described, as well as the impact that its publication had on the evolution and implementation of the teaching of histology in the Faculties of Medicine of Andalusia.

Keywords: Histology; Medicine; Teaching; Discipline.

Leer Artículo Completo

INTRODUCCIÓN

En junio de 1985, hace cuarenta años, se publica el primer número de una nueva revista científica. Se trata de la revista Histología Médica que, editada y auspiciada por las universidades existentes en ese momento en la Comunidad Autónoma de Andalucía –Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla-, impulsan las unidades departamentales de Histología de las Facultades de Medicina, existentes en dichas universidades. La iniciativa parte de la Universidad de Málaga y en concreto de la unidad departamental de histología que, en la Facultad de Medicina de Málaga, dirige el Profesor Ignacio Pérez de Vargas y Ferroni.

El Profesor Pérez de Vargas (Fig. 1), que regentaba la cátedra de histología malagueña desde el 9 de abril de 1981(1) logra concitar no solo la adhesión al proyecto del resto de los responsables de la docencia de la histología en las facultades de medicina andaluzas, sino que logra, además, y a través de dichos responsables, que las universidades participantes en el proyecto cofinancien la edición de la revista.

Figura 1. Prof. Pérez Vargas

El paso previo a la fundación de la revista fue, asimismo, la constitución el 8 de marzo del mencionado año de la “Sociedad Andaluza de Histología Médica”, en una reunión celebrada al efecto, igualmente, en la Facultad de Medicina de Málaga.

La Sociedad se constituye como sección regional de la Sociedad Española de Histología, de acuerdo con la normativa establecida al respecto en los estatutos de la misma. La junta directiva de la sociedad que impulsará la revista, como primer objetivo de la misma, queda conformada del siguiente modo: presidente, el profesor Ignacio Pérez de Vargas; vicepresidente, el profesor Ricardo Vaamonde Lemos; secretaría, la profesora Inés Martín Lacave; tesorera, la profesora Alicia Villena García-Cabrera y vocales los profesores Vicente Crespo Ferrer y José Manuel García López (2). La revista (Fig. 2) que se publicó con regularidad durante ocho años hasta 1992 tuvo una gran influencia en el desarrollo e implementación de la histología médica en las universidades de Andalucía contribuyendo decisivamente a la institucionalización de dicha disciplina, lo que justifica conmemorar su fundación y analizar históricamente, cuarenta años después, los contextos que justificaron su existencia.

Figura 2. Primer número de la Revista Histología Médica publicado en julio de 1985

Para abordar el origen, la naturaleza y el significado de la revista subdividiremos el presente artículo en cuatro apartados. En el primero de ellos, describiremos la incorporación de la histología al sistema educativo español, desde el siglo XIX hasta el final de la década de los setenta y principio de los ochenta del pasado siglo. En un segundo apartado, y con los antecedentes previamente descritos, abordaremos la situación de la histología en los primeros años ochenta del siglo XX y su minusvaloración con respecto a otras disciplinas, lo que va a dar origen, entre otras acciones, al movimiento del que nace la revista. En un tercer apartado comentaremos muy esquemáticamente la organización de la revista y sus distintos contenidos temáticos y por último, en un cuarto apartado, analizaremos el significado y la proyección de la revista en el contexto de la ciencia histología de nuestro tiempo.

LA HISTOLOGÍA COMO DISCIPLINA CIENTÍFICA EN LA ENSEÑANZA DE LA MEDICINA ENTRE 1886 Y 1986. LAS RAZONES QUE IMPULSARON LA REVISTA

La evolución y el desarrollo de la ciencia histológica en el segundo tercio del siglo XX y las dificultades surgidas para la implementación efectiva de dicha disciplina en las facultades de medicina durante en el último tercio de dicho siglo, están en el origen y el nacimiento de la Revista. La Histología desde su incorporación oficial a los planes de estudio de la licenciatura de medicina, en 1886, lo hace siempre en unión con la Anatomía patológica, al compartir, ambas materias la utilización de instrumentos amplificantes y de técnicas histológicas, para abordar la investigación y el conocimiento del cuerpo humano normal en el primer caso y del cuerpo patológico en el segundo (3). En la implementación de dicho plan está el origen de las cátedras conjuntas de Histología y Anatomía Patológica que han venido funcionando hasta el final de la década de los setenta del pasado siglo, con la excepción de Madrid por razones políticas (1, 4).

La histología, desde su incorporación a los estudios de medicina, a través de los planes de estudio y la creación de las cátedras antes comentadas, alcanzó en pocos años un desarrollo y un relieve internacional extraordinario, que se prolongó durante el primer tercio del siglo XX. Un desarrollo, unas aportaciones y un prestigio que, debido fundamentalmente a la labor de D. Santiago Ramón y Cajal y la Escuela Española de Histología, consiguió para España un Premio Nobel y varias candidaturas al mismo y que la histología sea, todavía hoy, la rama del saber más citada de la ciencia española a nivel internacional (5, 6).

La guerra civil por un lado y los cambios que, en el devenir de la ciencia, fueron surgiendo por otro, tras la segunda guerra mundial, vinieron a quebrar la brillante trayectoria descrita y no solo por el exilio obligado de algunos histólogos muy relevantes sino porque, los muy valiosos que se quedaron en España, apenas pudieron hacer otra cosa, con esfuerzo y pocos recursos, que mantener viva la llama ya existente del saber histológico patrio y luchar porque no se extinguiese (4). Si a esta situación de mero y digno mantenimiento, que llega tarde a la nueva y emergente microscopia electrónica y a las novedosas técnicas histoquímicas y de cultivo celular y tisular que van surgiendo en otros países, se une, en las mismas cátedras, el progresivo desarrollo de una anatomía patológica cada vez más volcada a la clínica y más demandante de recursos, es fácil comprender el gradual detrimento, digámoslo así, que, en el seno de dichas cátedras, sufre el quehacer histológico y el de aquellos que dedican al mismo sus desvelos (7).

Es importante resaltar que la ciencia histológica en su desarrollo y progreso científico comienza a ser incorporada, por otra parte, al quehacer de disciplinas colindantes que sustentan en ella, en sus aportaciones, conceptos y técnicas, el fundamento de su propio avance y, por tanto, de su propia actividad. Tal es el caso de una anatomía que sustituye la investigación macroscópica y topográfica que comienza a disputarle el diagnóstico por imagen por una investigación de naturaleza microscópica que es, conceptual y técnicamente, propia y especifica de la ciencia histológica y lo mismo podríamos decir de otras disciplinas como la fisiología a la que los avances histológicos, con microscopia electrónica y técnicas histoquímicas, le está permitiendo como, por ejemplo, ocurre en la fisiología renal, sustentar los distintos mecanismos que explican su actividad funcional (8). La razón de todo ello radica en que, como afirma el premio nobel de medicina Sydney Brenner, las células y los tejidos, objeto fundamental de la histología, constituyen el eje estructural del cuerpo y, por tanto, la encrucijada en la que convergen con sus distintas metodologías las diferentes disciplinas que se ocupan de la investigación y del conocimiento del mismo (9, 10).

En este contexto, y al final de la década de los setenta y del principio de los ochenta del pasado siglo, se promueve normativamente la promoción de un profesorado especifico de Anatomía patológica y subsiguientemente, también, de un profesorado especifico de Histología que, si bien convivieron inicialmente en el seno de las antiguas cátedras, pronto fueron impelidos a separase tras promocionarse la creación de cátedras independientes para ambas materias (7). El resultado fue, en todos los casos, una división asimétrica de recursos a favor de la Anatomía Patología, casi siempre justificado por las necesidades asistenciales. Pero, el golpe definitivo incomprensible desde cualquier punto de vista, incluido el histórico, fue la eliminación del área de conocimiento de Histología del nuevo catálogo de áreas de conocimiento que en 1984 estableció en Ministerio de Universidades para el sistema universitario español (11). Y a ello se sumó, en los años posteriores, la reforma de los planes de estudios a propuesta del Consejo de Universidades y al amparo de la ley de reforma universitaria de 1983, con la posibilidad, entonces muy factible, de la disolución de la Histología en distintas áreas de conocimiento. No puede extrañarnos que en una intervención pública años más tarde el profesor Francisco Hernández Calvo, uno de los primeros catedráticos de histología, en 1977, fruto de la escisión arriba indicada, exclamase con dureza que la situación institucional a la que había llegado la histología en la universidad española podía resumirse en dos términos: depredadores y despreciadores (2).

LA REVISTA HISTOLOGÍA MÉDICA COMO RESISTENCIA E IMPULSO

A comienzo de la década de los ochenta accedieron a las cátedras de histología de Córdoba, Granada y Málaga, fruto del desdoblamiento de las cátedras de Histología y Anatomía patológica, previamente existentes, los profesores Ricardo Vaamonde Lemos, Antonio Campos Muñoz e Ignacio Pérez de Vargas. En las Facultades de Cádiz y Sevilla los profesores José Gómez Sánchez y Hugo Galera Davidson, discípulos de dos insignes histólogos, los profesores Fernando de Castro y Luis Zamorano, continuaban detentando la doble titulación en sus cátedras a las que habían accedido con tal condición en 1974 (1).

La juventud de los responsables de las nuevas cátedras y la voluntad pro-histológica de los catedráticos de Cádiz y Sevilla facilitó un movimiento compartido destinado a dar a la histología, como disciplina científica, el valor y la significación médica que realmente tenía y que, en nuestros días y con más argumentos, sigue teniendo. Y en esas circunstancias, y a tal efecto, fue determinante el editorial solicitado por la revista Medicina Clínica en 1985 al profesor Antonio Campos – presidente entonces de la Sociedad Española de Histología- en respuesta al publicado en 1984 por el profesor Horacio Oliva, catedrático de Anatomía Patológica que postulaba un papel poco relevante a la histología en relación con la medicina (12, 13). En el editorial de respuesta, titulado “Histología Médica”, se defendía, por el contrario, no solo el papel que la histología tiene como control indispensable para determinar la identificación última de las lesiones sino, también, el imprescindible papel que, debido a ello, tiene, igualmente, para establecer con precisión y claridad los distintos estados no lesionales existentes a nivel celular y tisular. En tal sentido el editorial propone el estudio euplásico, proplásico y retroplásico de los tejidos corporales como objetivos fundamentales a alcanzar por parte de la histología médica. En el primer caso para establecer los patrones ortotípicos de salud y todas las variaciones existentes dentro de la normalidad; en el segundo, para abordar todos los procesos de renovación, regeneración y reparación tisular tendentes a la recuperación del estado de salud y, en el tercer caso, para abordar el estudio de todos los procesos de degeneración y envejecimiento tendentes a la pérdida del estado de salud. De igual modo, en el editorial, se hace también hincapié, en la orientación medica que debe tener la docencia de la histología en las facultades de medicina y en la importante aplicación que, para un mejor diagnóstico histopatológico va a tener siempre cualquier tipo de innovación técnica destinada a la identificación microscópica que surja de un laboratorio de histología (12).

La revista que nace en 1985 es fruto de ese movimiento compartido por los responsables de la enseñanza y la investigación de la histología en las cinco facultades de medicina de Andalucía. Ante el desmantelamiento legal y administrativo con la desaparición del área de conocimiento que más prestigio había dado y seguía dando a nuestro País, ante la dilución de los saberes histológicos en áreas colindantes como mero conocimiento de apoyo y ante la escasa relevancia otorgada por quienes apenas unos años antes habían sido incluso responsables de la materia, los histólogos de Andalucía adoptamos el compromiso de intentar que la histología en la medicina ocupase el lugar y el papel que científica, académica y socialmente, en justicia, le corresponde.

En el primer número de la revista, el Profesor Gómez Sánchez anima, en una breve y estimulante presentación, a los jóvenes docentes e investigadores pertenecientes a las distintas cátedras de Histología de Andalucía a que comuniquen en la revista sus hallazgos y contribuyan, a su vez, tanto a enriquecer el patrimonio científico de la histología como a justificar y dar cuenta, en el mejor espíritu cajaliano, de las asignaciones y los medios que la sociedad les ha confiado para ello. De igual modo, añade, que espera que la revista, apoyada por las universidades andaluzas -cuyos escudos figuran en la portada- sea digna de aquellos hombres a los que, como Maestre de San Juan, Pedro Ramón y Cajal o Luis Urtubey, podemos considerar nuestros más ilustres precursores en Andalucía de la ciencia histológica (1).

LA REVISTA HISTOLOGÍA MÉDICA. SU ORGANIZACIÓN Y CONTENIDO

La revista sin proponérselo de forma explícita fue en su organización y contenido la expresión de la voluntad y el compromiso puesto previamente de relieve por sus promotores. Con respecto a su organización, la revista contaba con un comité editorial formado por veintidós miembros entre los que figuraban catedráticos de Histología de toda España y un comité de redacción, responsable de la aceptación última de los trabajos a publicar, formado por los profesores Antonio Campos, Lourdes Vidal, Ricardo Vaamonde y Florentina Diaz Soto. El secretario era el profesor Diego Bermúdez y el presidente del comité y director de la revista el Profesor Ignacio Pérez de Vargas.

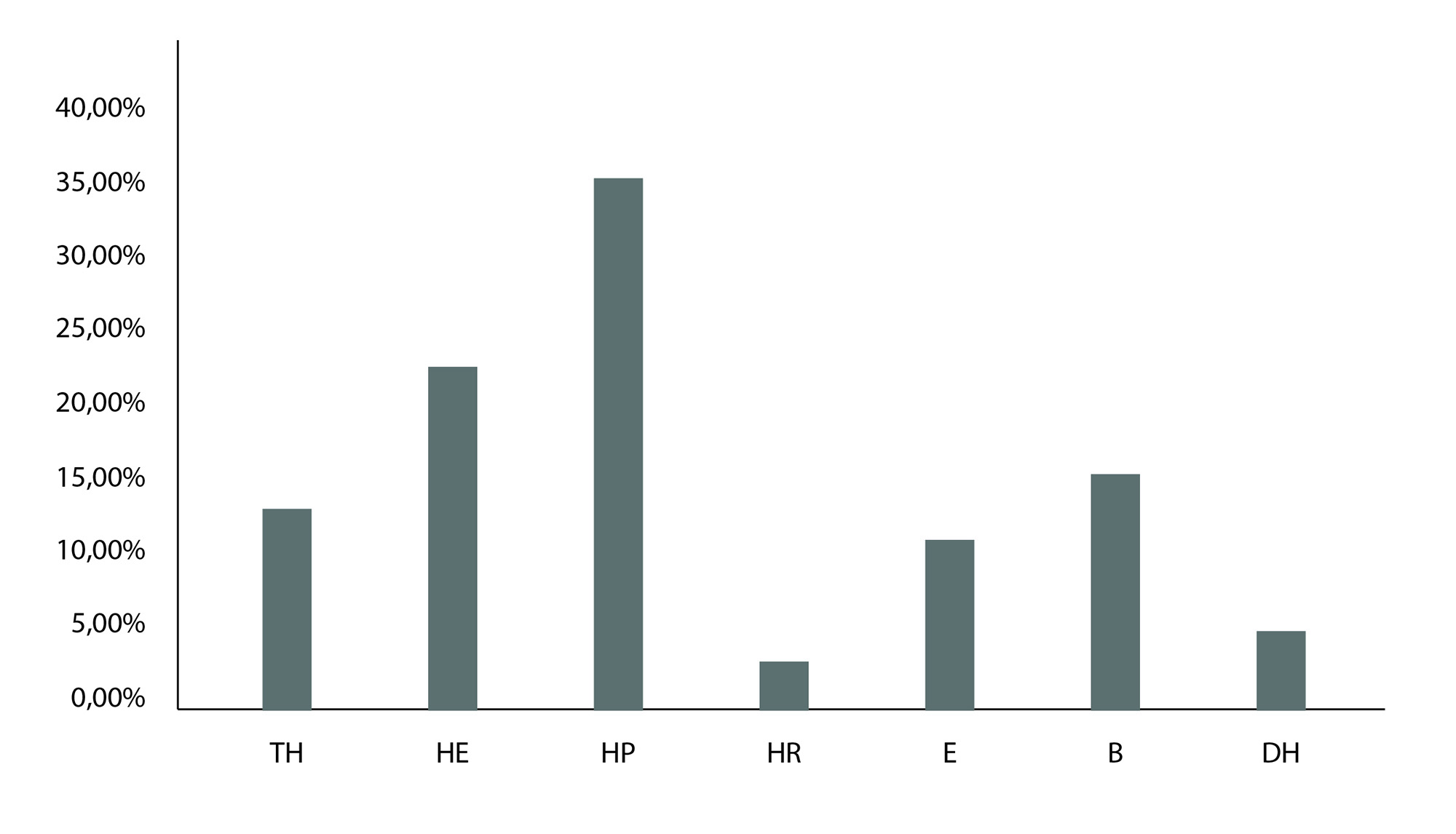

Para analizar y evaluar el contenido de la revista se han agrupado las materias en siete secciones: contenidos sobre técnicas histológicas, contenidos sobre histología euplásica, proplásica y retroplásica, contenidos sobre embriología y biopatologia y contenidos sobre didáctica de la histología. Los datos expresados en porcentaje indican la distribución temática de los contenidos de la revista durante en los ocho años que duró su publicación. Los artículos sobre técnica histológica representaron el 11,11%, los relativos a la identificación de patrones euplásicos el 21,66 %, a procesos proplásicos el 35,18 %, a procesos retroplásicos el 2,47%, a estudios embriológicos el 9,87%, a biopatología el 15, 3% y finalmente a docencia y didáctica de la histología el 4,32% (Fig. 3). Los distintos porcentajes revelan sin duda la orientación de la actividad histológica realizada básicamente en Andalucía en dicho periodo, así como de su relación con algunas áreas colindantes. En el primer caso destaca, y es una orientación importante en la histología médica de nuestro tiempo, el alto porcentaje de artículos dedicados a la investigación de los procesos proplásicos de renovación, regeneración o reparación y a la incidencia que en dichos procesos tienen factores físicos y químicos de distinta naturaleza. El alto porcentaje observado en este apartado pone de relieve el concepto cada vez más dinámico de la histología, y por tanto de los tejidos corporales, frente a la concepción clásica y estática de la misma que la contempla tan solo como una mera descripción microscópica (10). Por el contrario, los estudios vinculados a los procesos histológicos retroplásicos de degeneración y envejecimiento son relativamente escasos cuando todos los datos existentes nos advierten, sin embargo, del progresivo envejecimiento de la población y, por tanto, de la necesidad de investigar con mayor profundidad los patrones tisulares que concurren en los procesos que conducen a la vejez. El alto porcentaje de estudios sobre las estructuras euplasicas que conforman el estado de salud corporal y sus límites no debe sorprendernos porque ha constituido siempre el cuerpo doctrinal de la histología clásica, a la que el uso de nuevos instrumentos amplificantes y la aplicación de nuevas técnicas histológicas, continúa enriqueciendo. Los porcentajes de artículos sobre embriología y biopatología son igualmente notables y en ellos participan en general investigadores vinculados a las áreas de Anatomía y Anatomía patológica colindantes con el área de Histología. Dichos trabajos ponen en general de relieve la necesidad del conocimiento histológico para explicar el proceso de diferenciación que conlleva la morfogénesis de un órgano o la génesis y el desarrollo de una lesión. Es frecuente en los artículos publicados correspondientes a estas secciones la colaboración de los histólogos. Finalmente, la revista Histologia Médica fue pionera en la publicación de trabajos de investigación educativa en el ámbito de la histología. Era la prueba del interés de los profesores de la materia por impulsar e implementar en la enseñanza y el aprendizaje de la histología las nuevas técnicas de innovación docente que comenzaban a emerger en aquel momento.

Figura 3. Histograma que describe la distribución porcentual de los distintos contenidos de la revista Histología Medica en sus años de publicación. Áreas temáticas. TH: técnicas histológicas .HE: histología euplasica. HP: histología proplásica. HR: histología retroplásica. E: embriologia. B: Biopatología. DH: Docencia histología

Pero junto a las publicaciones periódicas de la revista, Histología Médica editaba también periódicamente suplementos que recogían las ponencias de reuniones científicas o educativas regionales, nacionales e internacionales vinculadas al ámbito de la histología. Destacaré entre los suplementos publicados el dedicado a las ponencias presentadas en el Symposium internacional sobre los receptores del oído interno con la participación de autores de referencia internacional en dicho campo como lo profesores Heinrich Spoendlin y David Lim y, muy especialmente, por su proyección en la docencia de la histología médica, el suplemento publicado sobre sobre la identificación de los objetivos en la enseñanza de la biología y la histología humana. En el suplemento, resultado del acuerdo conjunto de los profesores de histología y de representantes de alumnos de las cinco facultades, reunidos en Granada y Málaga (Fig.3), se publican los programas compartidos de las materias a impartir por las unidades departamentales de dichas facultades, así como los objetivos pormenorizados de todos y cada uno de los temas que figuran en los programas de las asignaturas (14, 15).

Figura 4. Reunión celebrada en el Carmen de la Victoria de la Universidad de Granada entre los días 3 y 5 de diciembre de 1987, por profesores de histología y representantes de alumnos, para acordar el programa común y los objetivos temáticos de las asignaturas a impartir por el área de histología en las cinco facultades de medicina de Andalucía

LA REVISTA HISTOLOGÍA MÉDICA. SU SIGNIFICADO Y PROYECCIÓN

La revista histología Médica se editó entre 1985 y 1992 y cumplió con creces los fines para los que fue creada. La situación descrita en un apartado anterior sobre la situación de la histología, al comienzo de la década de los ochenta del pasado siglo, fue, sin duda, el acicate que condujo, a los nuevos catedráticos de Histología de las Facultades de medicina andaluzas, a iniciar en su ámbito de actuación, un movimiento de renovación y reorientación en la docencia y la investigación de la histología médica, resultante del proceso de separación de la Anatomía patológica iniciado a finales de los años. Una renovación y una reorientación cuya finalidad última no era otra que colocar a la histología médica en el lugar que conceptual, metodológica y aplicativamente debe tener en el contexto de distintos saberes médicos. Algunos jóvenes postgraduados de aquel entonces decidieron también apostar su futuro a favor esa vieja gloria que había sido la histología y que parecía, en aquel momento, abocada a su disolución en otras materias por los motivos y las razones antes apuntadas

La revista Histología Medica jugó en el proceso de renovación y reorientación arriba indicado un papel fundamental al constituirse como un poderoso elemento aglutinador y de cohesión por un lado de los responsables de la docencia y la investigación de la histología médica en las facultades de medicina andaluzas, impulsores de la propia revista, y, por otro, de los incipientes colaboradores jóvenes que asimismo se habían sumado al incierto futuro que la histología prometía como horizonte. Los jóvenes que en aquel entonces apostaron por esa histología, y por sumarse también al movimiento renovador impulsado por sus mayores, participaron activamente del espíritu de la revista y publicaron en ella sus primeros trabajos. En la actualidad son los catedráticos y profesores titulares que rigen los destinos de las distintas unidades departamentales de Histología existentes en la Facultades de Medicina de Andalucía.

La histología, en el momento actual, es, de nuevo, un área de conocimiento oficialmente reconocida que mantiene, en lo que al ámbito medico se refiere, una clara y definida unidad conceptual, metodológica y de objetivos al servicio de la medicina y que, gracias al impulso de la naciente ingeniería tisular, tiene un extraordinario futuro por delante como disciplina de vanguardia, vinculada a la generación de tejidos artificiales, para su uso como medicamentos de terapia avanzada (8).

En el transitar desde la histología minusvalorada de los primeros años ochenta a la histología esperanzadora y de vanguardia de los años veinte del siglo XXI, la revista Histología Medica ocupó, entre mediados de los ochenta y los noventa del pasado siglo, un importante papel en la preservación de la histología como disciplina científica en nuestro País. En primer lugar , afirmando la realidad y la existencia de una rama del saber -la histología medica- objeto siempre de aproximación e interés por parte de otras disciplinas colindantes; en segundo lugar, afirmando, igualmente, una docencia y una investigación histológica euplásica, proplásica y retroplásica, no lesional, orientada al servicio de todos los saberes médicos y, finalmente, y en tercer lugar, aglutinado a través de ella a todo un conjunto de profesionales volcados en compartir, al servicio de la mejor medicina posible, las dos afirmaciones anteriores.

En el cuarenta aniversario de la fundación de la revista, y a luz de lo que ha significado en el devenir de la reciente historia de la histología española, procede públicamente avivar su recuerdo, para conocimiento de las nuevas generaciones de histólogos, y otorgar a quien la fundó e impulsó, el profesor Ignacio Pérez de Vargas, el reconocimiento y el agradecimiento público que su logro, justamente, merece.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ↑González Santander R. Cátedras y Catedráticos de Histología. Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones 1994

- ↑González Santander R. La Escuela Histológica Española. II. Sociedad Española de Histología. Universidad de Alcalá. Servicio de Publicaciones 1997

- ↑Real Decreto de 16 de septiembre. Gaceta de Madrid 262 de 19 de septiembre de 1886

- ↑González Santander R. La Escuela Histológica Española. VII. El instituto Cajal. La guerra civil y la postguerra. Cersa. Publicar. Madrid, 2005

- ↑Campos A. El legado de Cajal a la cultura española. Anales de la Real Academia Nacional de Medicina. Madrid. 2006;123, 2: 287-291.

- ↑Campos, A. Histólogos. Atticus Ediciones. Granada 2022

- ↑Oliva Aldamiz H Cajal y la anatomía patológica española, una historia compartida. Salvat Editores. Barcelona. 1984

- ↑Campos, A. La Histología Médica. Su ser y su tiempo. Discurso de Apertura. Real Academia Nacional de Medicina Madrid. 2023

- ↑Brenner S. Nature´s gift to science. Nobel Lecture. 2002; 8: 274-282.

- ↑Campos A Cuerpo, histología y medicina. De la descripción microscópica a la Ingeniería tisular. Discurso de ingreso. Real Academia Nacional de Medicina. Madrid. 2004

- ↑Real1888/1984, de 26 de septiembre. Boletín Oficial del Estado 257/1984 de 16 de octubre de 1984

- ↑Campos, A, Histologia Médica. Med. Clin. 1985; 85: 63-65.

- ↑Oliva Aldamiz H. Pasado, presente y futuro de la anatomía patológica. Med. Clin. 1984; 83: 333-335.

- ↑Inner Ear Structure Symposium. Histol. Med. 1985; Supl1: 3-168.

- ↑Conclusiones de la reunión “análisis de los objetivos en la enseñanza de la biología e histología humanas” para la programación docente en las cinco universidades de la Comunidad Autónoma Andaluza. Histol. Med. 1988; Supl. 4: 6-68.

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Conflicto de intereses: El autor de este artículo declara no tener ningún tipo de conflicto de intereses respecto a lo expuesto en el presente trabajo.

Correspondencia: Antonio Campos. Catedrático emérito de Histología, Departamento de Histología. Facultad de Medicina. Universidad de Granada. E-mail: acampos@ugr.es