Historia, Conmemoraciones y Aniversarios

Eduardo García Solá (1845-1922). Profesor, investigador, académico y rector

Eduardo García Solá (1845-1922). Professor, researcher, academic and rector

Actual Med.2024;109(818):50-62 DOI: 10.15568/am.2024.818.hca01

Recibido: 01/02/2023

Revisado: 15/03/2023

Aceptado: 05/12/2023

Resumen

Eduardo García Solá fue un personaje importante en la Universidad de Granada que ha sido estudiado por diversos autores. Fue el primer catedrático de Histología y Anatomía Patológica. En el presente trabajo nos ocupamos de algunas facetas menos conocidas, como son: sus trabajos de microbiología, su pertenencia a la Real Academia de Medicina, de la que fue presidente, y su labor al frente del rectorado granadino en los comienzos del siglo XX.

Palabras clave: García Solá; Histología; Anatomía patológica; Microbiología; Real Academia de Medicina de Granada; Universidad de Granada.

Abstract

Eduardo García Solá was an important character at the University of Granada who has been studied by various authors. He was the first professor of Histology and Pathological Anatomy. In this paper we deal with some lesser-known facets, such as: his microbiology work, his membership of the Royal Academy of Medicine, of which he was president, and his work at the head of the University of Granada at the beginning of the 20th century.

Keywords: García Solá; Histology; Pathological anatomy; Microbiology; Royal Academy of Medicine of Granada;

University of Granada.

Leer Artículo Completo

Introducción

A principios del año 2022 se ha cumplido un siglo del fallecimiento de uno de los personajes granadinos más importantes del periodo de finales del siglo XIX y principios del XX: Eduardo García Solá. Fue catedrático de Patología General y Anatomía Patológica y el primer catedrático de Histología de la Universidad de Granada, además de rector; presidente de la Real Academia de Medicina; además de cultivar la historia de la medicina. Pero a nuestro modo de ver lo más importante son sus trabajos sobre microbiología. Pertenece con pleno derecho a la generación de sabios, junto con Federico Olóriz, Santiago Ramón y Cajal, José Ribera y José Gómez Ocaña, entre otros. Por todo ello, no ha pasado desapercibido por la reciente historiografía española. En efecto, últimamente se han ocupado de su figura Torres López; Aguilar Bultó; Rico Abello y Guillermo Olagüe. (1)

En este trabajo, concebido a modo de homenaje a su memoria, nos ocuparemos de recordarle en las áreas expuestas. Para ello, utilizaremos como fuentes primarias documentos inéditos conservados por sus descendientes, así como la tradición oral; los fondos de los registros civiles; los archivos de la Universidad de Granada; del Senado; del Archivo General Militar de Segovia; de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Granada y, sobre todo, usaremos sus publicaciones.

Biografía de Eduardo García Solá

Eduardo Julio García Solá nació en Málaga el 17 de febrero de 1845. (2) Su padre, José García Boix, era farmacéutico militar, destinado en Málaga y trasladado posteriormente a Granada. Su madre fue Concepción Solá Arroyo, nacidos ambos en dos pequeñas poblaciones de las provincias de Cuenca y Toledo. Era el tercer hijo del matrimonio y fue bautizado en la malagueña parroquia de Santiago. (3) Ya en Granada, realizó los estudios primarios en el conocido colegio “San José”, situado en la Calle Cárcel Baja, dirigido por José Aguilera López y, a su fallecimiento en 1901, se haría cargo su yerno, Agustín Rodríguez Lecea. (4) En este colegio cursarían sus estudios muchos personajes granadinos relevantes como Federico Olóriz Aguilera, Melchor Almagro o Emilio Herrera Linares.

Cursó sus estudios de bachillerato en el Instituto de Granada que, como no tenía sede propia, estaba situado en el Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago. Realizó la carrera en la Universidad de Granada, alcanzando el título de Licenciado en Medicina y Cirugía en 1867. El tema del examen de licenciatura fue “La responsabilidad del médico”. Un séptimo curso lo hizo en Barcelona, sin que sepamos muy bien la razón. Su expediente es insuperable: en las veinticuatro asignaturas obtuvo sobresaliente y, de ellas, Patología Quirúrgica, Obstetricia, Medicina Legal, Ampliación de terapéutica e Hidrología y Clínica de Obstetricia, con premio. Fue alumno interno por oposición desde 1864, lo que le mantuvo en perenne contacto con la Facultad y el Hospital durante un tiempo. (5) En 1866 fue nombrado ayudante interino para las clases prácticas de la Facultad de Medicina, sin haber finalizado sus estudios. (6)

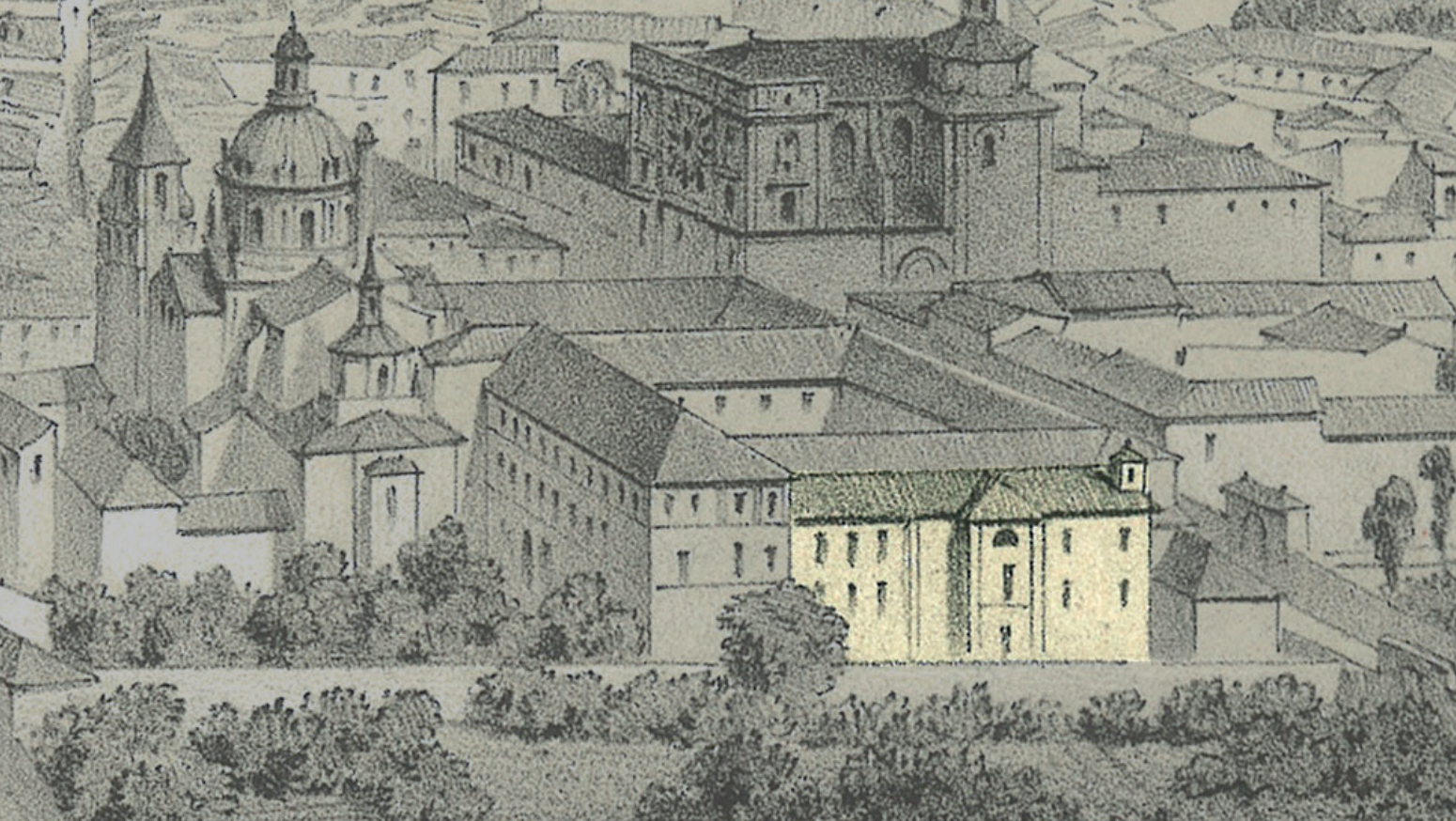

La Facultad de Medicina estaba por entonces, y desde 1854, situada en un pequeño local adosado a la parte posterior del Hospital Provincial, antiguo Hospital de San Juan de Dios, constituyendo un pequeño tercer patio añadido a los dos primigenios. No tenía entrada propia y se accedía a través de ese patio. Además, algunas salas del mismo hospital funcionaban como Clínico. Sus reducidas dimensiones apenas permitían la existencia de un par de aulas, una sala de disección y unas dependencias menores. En ese edificio estaría hasta 1887, año en que se inaugurará una nueva sede, situada prácticamente en el mismo solar, pero con más amplias instalaciones.

Sus profesores fueron Aureliano Maestre de San Juan en Anatomía e Higiene; Eduardo del Castillo Lechaga en Medicina Legal; Benito Amado Salazar en Obstetricia; Santiago López Argüeta en Patología y Clínica Médicas; Juan Creus y Manso en Anatomía Quirúrgica y Operaciones y Enrique Ferrer y Viñerta en Terapéutica Médica.

Figura 1. Fachada posterior de la Facultad de Medicina, sobre 1855. Se aprecian los dos grandes patios, pero no el tercero, muy pequeño, que daba acceso a la Facultad de Medicina.

En el mismo año del final de su carrera, 1867, según el mismo recoge en un curriculum presentado en 1887, que veremos más tarde, ingresó con el número uno en Sanidad Militar y como tal consta en el Archivo General Militar de Segovia. (7) También obtuvo el número uno en las oposiciones a profesor clínico del Hospital General de Madrid, si hacemos caso a la misma fuente. Como médico militar estuvo en la batalla del Puente de Alcolea, que propició la salida de España de Isabel II, y también en el frente del Norte, en el curso de la tercera guerra carlista.

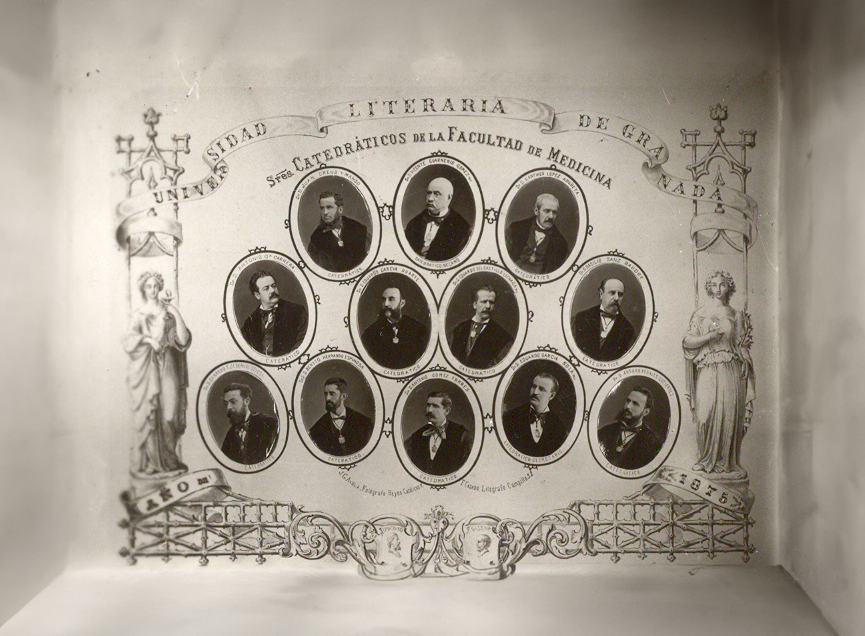

Obtuvo la plaza de catedrático de Patología General y Anatomía Patológica de la Universidad de Granada en 1872 (8) y sus compañeros desde entonces fueron una pléyade de grandes profesores. Según vemos en una conocida fotografía, en 1875 el claustro de la Facultad de Medicina estaba compuesto por:

Vicente Guarnerio Gómez, Clínica Quirúrgica. Decano

Juan Creus y Manso, Anatomía Quirúrgica y Operaciones

Santiago López-Argueta Landete, Patología Médica

Antonio García Carrera, Anatomía Descriptiva

Eduardo García Duarte, Patología Quirúrgica

Eduardo del Castillo Lechaga, Medicina Legal

Basilio Sanz Baudot, Fisiología experimental

Gerardo Jeremías Devesa, Anatomía Descriptiva y General

Benito Hernando Espinosa, Terapéutica, Materia médica y Arte de recetar

Antonio Gómez Torres, Clínica de Obstetricia y Enfermedades especiales de la mujer y de los niños

Eduardo García Solá, Patología general y Anatomía patológica. Secretario de la facultad.

Arturo Perales Gutiérrez, Patología especial de la mujer y de los niños.

A muchos de ellos nuestro biografiado dedicaría años más tarde sendos trabajos histórico-médicos.

En el largo periodo comprendido entre 1872 y 1891 fue el secretario de la Facultad de Medicina y cesó en dicho año al ocupar el rectorado. (9)

Figura 2. Claustro de profesores de la Facultad de Medicina en 1875.

No ejerció la llamada medicina privada, lo que no era muy frecuente en esa época; fue por tanto un profesor e investigador a tiempo completo, lo que le permitió dedicar mucho tiempo a la segunda tarea. Sin duda, la fortuna de su mujer ayudó mucho a ello. (10) Fue nombrado senador del Reino por la Universidad de Granada el 28 de julio de1901; consejero de Instrucción Pública el 23 de marzo de 1902 (11) y Gran Cruz de Isabel la Católica.

Se casó el 26 de enero de1873 con María de la Aurora Orejón Fernández de Córdoba, nacida en Loja en 1846. (12) Con ella tuvo a Aurora, Concepción y José. Concepción, andando el tiempo, sería la mujer de Víctor Escribano García (1870-1960), catedrático en Granada de Anatomía Topográfica y Operaciones.

Figura 3. Matrimonio Solá Orejón y sus hijos, fotografiados en La Alhambra.

Figura 4. Fotografía familiar. Arriba, Concepción y Víctor Escribano. Abajo, el ama, Eduardo García Solá, sus nietas y Aurora.

El discurso de inauguración del año académico 1882-83, que le correspondió por antigüedad según es costumbre, es de carácter histórico: “Algunos apuntes para la biografía del insigne médico antequerano Francisco Solano de Luque (1684-1738)”. Pese a que la fama de este autor en su tiempo fue grande, su escrito sobre el pulso llegó a ser traducido al inglés, no pasa de ser un compendio de la especulación más desaforada.

En 1910, el prestigio de García Solá en España, con referencia al origen y a naturaleza de la enfermedad era tal que, como hemos leído, se igualaba con las tres grandes figuras médicas de su tiempo: José de Letamendi, Amalio Gimeno, y Jaime Pi y Suñer.

Según se nos ha afirmado por diversas vías tenía un fuerte carácter y a veces se hacía entender elevando la voz. En la universidad le llamaban solemnemente “el amo”; pero también sabemos que era una persona cariñosa y muy familiar. Fue un agudo e incansable polemista, sosteniendo a ultranza sus razones, incluso con el mismísimo Pasteur, como lo recuerda la necrológica que apareció en 1922 en la revista catalana Treballs Societat Biologia. Y, sobre todo, un consumado difusor de la información médica, publicando el mismo artículo en, a veces, tres revistas distintas. Las referencias que tenemos sobre su función docente nos lo muestran como un gran profesor, que perenemente se ocupaba de los alumnos, y dotado de cierta ironía. Le apodaban “solo de trombón” porque acostumbraba a imitar el sonido de este instrumento cuando iba distraído. Y también era un fumador empedernido, que aprovechaba los últimos momentos de la clase para liar un cigarro, que a continuación se fumaba.

En 1900 vivía en la calle San Matías 24-26 (hoy 20) de Granada y allí murió el 13 de enero de 1922. (13)

García Solá, catedrático de Patología General y Anatomía patológica y de Histología y Anatomía patológica

A partir de 1872 García Solá ocupará la cátedra de Patología General y Anatomía Patológica de la Universidad de Granada; pero no creemos que tuviese una especial predilección por esta disciplina, a juzgar por sus antecedentes: médico militar y profesor clínico del Hospital General de Madrid. Seguramente se decidió por ella, simplemente, porque se trataba de una plaza en Granada que le interesaba.

La asignatura de Patología General parece que no tenía excesiva raigambre en la Facultad de Granada. Estando unida Materia Médica y Arte de recetar fue habitualmente desempeñada por profesores de terapéutica, entre ellos Antonio Coca y Cirera (1817-1872), quien la ocupó desde 1852 y fue autor de uno de los más conocidos tratados de terapéutica de la época. (14)

En cuanto a la disciplina de Anatomía Patológica, su uso se difundió por Europa de forma notable durante los primeros años del siglo XIX, dentro de la denominada “mentalidad anatomoclínica” de Pedro Laín: era el triunfo de la Escuela de Paris, con Xavier Marie Bichat a la cabeza. (15) Dicha tendencia hacía gravitar el diagnóstico de la enfermedad casi exclusivamente sobre la lesión anatómica observada en el cadáver, relacionándola con los datos clínicos obtenidos en vida del paciente; de ahí su nombre. El primer catedrático de dicha disciplina en Granada no llegará hasta 1867: Antonio Alonso Cortés, que ocupó una cátedra denominada Patología General, sus Clínicas y Anatomía Patológica. (16)

La adscripción de García Solá terminó con una larga serie de profesores que habían desempeñado su cometido durante un breve periodo de tiempo. En cambio, él estaría quince años al frente de la misma, hasta 1887, año en que se traslada a la de Histología y Anatomía Patológica. Sucedió en ella a José Enrique Pérez Andrés (1839-1867) auxiliar de la cátedra. La cátedra se denominaba por entonces Elementos de Fisiología, Patología General y Anatomía Patológica, y la desempeñó durante cuatro años, hasta 1871. (17) A partir de entonces se separarían las disciplinas de Fisiología por un lado y Patología y Anatomía Patológica, por otro.

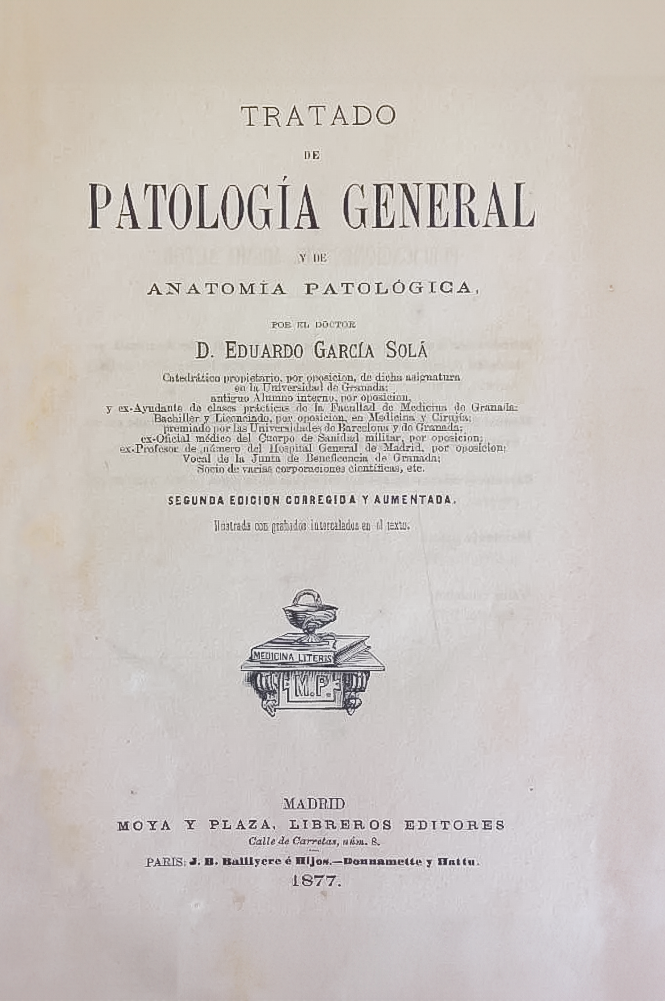

La toma de posesión por parte de nuestro personaje de este destino tuvo como consecuencia la publicación de sendas obras al respecto. La primera fue un voluminoso libro de texto, más de 800 páginas, con el mismo título que la disciplina: “Patología general y Anatomía Patológica”, y apareció en 1874. (18) Con igual título se habían publicado en España, unos años antes, algunos escritos sobre el tema, pero mucho más breves: Francisco de Paula Folch y Amich (1799-1888) profesor de la disciplina en Barcelona; Matías Nieto y Serrano (1813-1902), en Madrid, y Antonio Alonso Cortés (1838-1922), que precisamente en 1867 había estado unos meses enseñándola en Granada. Es muy posible que García Solá se basase en uno o varios de ellos. Posteriormente, José Letamendi editaría un “Curso de patología general” en tres volúmenes, entre1883 y 1889. (19)

Continuó su labor elaborando un programa de la asignatura, que apareció en una revista médica al año siguiente. (20) Entre 1876 y 1877 realiza dos publicaciones sobre aspectos anatomo-patológicos de la lepra. (21) Y dio a luz dos años más tarde un texto sobre el diagnóstico de las enfermedades basado en la anatomía patológica: “Manual de microquimia clínica o Diagnóstico médico fundado en las exploraciones microquímicas”. (22) Una segunda edición corregida y aumentada de su “Patología general y Anatomía patológica” apareció en 1877. Lo propio sucedería con una tercera, cuarta y quinta de 1882, 1893 y 1906, respectivamente. (23) Sin duda fue el libro de texto de muchas promociones de médicos españoles; solo la “Anatomía patológica” de Santiago Ramón y Cajal puede compararse en cuanto a su difusión. (24)

Figura 5. Portada de su Tratado de Patología general y Anatomía patológica.

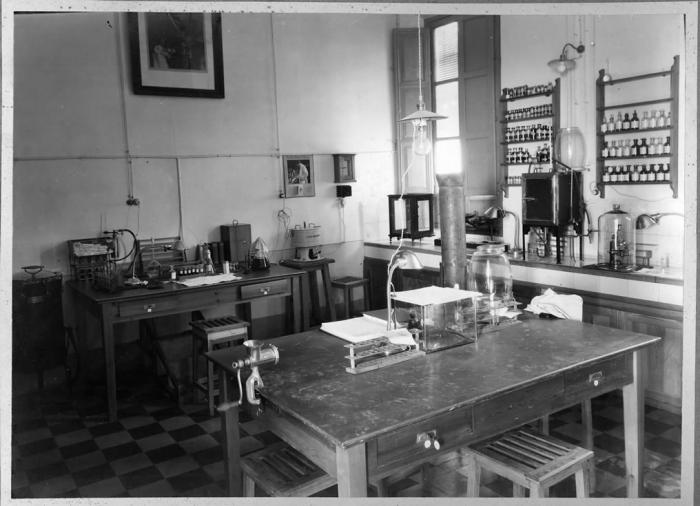

En 1879 estudió determinados tumores bajo el prisma anatomopatológico. (25) Y es que casi desde el principio de su actuación dispuso de un laboratorio: muy posiblemente se trataba del que Aureliano Maestre de San Juan había conseguido montar en la facultad y que dejó tras su ida a Madrid en 1873. (26) El propio García Solá nos informará de ello cuando enumere su curriculum en 1887 con motivo de su traslado a la cátedra de Histología y Anatomía Patológica: “Llevo ejecutando trece años cuantos análisis microscópicos reclama el servicio de la Facultad de Medicina de Granada”. Según esto, lo manejaba desde 1874. Lo más probable es que estos análisis fueran en principio solo de tipo anatomopatológico, porque para ello era catedrático de Anatomía Patológica, y como tal sería requerido para ello, pero más tarde aumentaría el campo de acción a otras áreas, como veremos.

Antes, en 1872, había hecho una pequeña incursión al campo de la segunda de las tres mentalidades del siglo XIX, según Pedro Laín: “la fisiopatológica”. Dicha mentalidad concluye que lo importante para establecer el diagnóstico es averiguar qué tipo de disfunción afecta al paciente. (27) Para ello se montarán pruebas para ver cómo responde el organismo, y lo mismo que la mentalidad anatomoclínica había fundamentado la aparición de la anatomía patológica, la fisiopatológica abrirá el camino a la patología experimental. El trabajo de García Solá trató de establecer qué se podría esperar de la espirometría en las enfermedades del pulmón. (28)

En 1878 aparece en la revista El Siglo Médico un artículo titulado “Técnica histológica. Preparaciones microscópicas definitivas”. No lo hemos podido consultar. De 1880 es otro trabajo suyo sobre el sarcoma de mama y cinco años después realiza una reseña sobre un trabajo acerca de un sarcoma de testículo. (29)

Una de sus últimas actuaciones con respecto a esta disciplina apareció cuando ya había abandonado la cátedra y fue la reseña realizada en 1889 a la traducción del libro de Julius Cohnheim que lleva por título “Lecciones Patología general” y figura en la revista Gaceta Médica Catalana. (30) Dicha revista había sido fundada por su compañero en la Facultad de Medicina de Granada, Rafael Rodríguez Méndez (1845-1919), ya catedrático de Higiene en Barcelona y más tarde rector de su Universidad, que la dirigió hasta su fallecimiento. En esa revista Eduardo García Solá aparece como colaborador, y publicaría en ella abundantemente.

García Solá sería el primer catedrático efectivo de Histología é Histoquimia normales y Anatomía patológica de la Universidad de Granada y de los primeros de España, puesto que ocupó desde 1887, coincidiendo con la inauguración de los locales de la nueva facultad, hasta 1918, año en el que se jubila reglamentariamente. La Gaceta de Madrid recoge, casualmente, el 13 de noviembre de 1887, el nombramiento de los dos nuevos catedráticos de Histología: Eduardo García Solá y Santiago Ramón y Cajal.

Figura 6. Fachada de la Facultad de Medicina inaugurada en 1887.

Estos fueron los méritos que aportó García Solá para lograr el traslado a la cátedra de Histología y Anatomía Patológica granadina en 1887, que nos han permitido acercarnos a muchos datos de su curriculum:

Primer lugar en oposiciones á plazas de alumnos internos de medicina de Granada.

Idem id. á Médicos de Sanidad militar.

Idem id. á Profesor del Hospital General de Madrid.

Idem id, á la cátedra de Patología general y Anatomía patológica de Granada.

Autor de una colección de 2.000 preparaciones de Histología normal y patológica.

Idem de una colección de preparaciones de microbios.

Idem de id. id. de sofisticaciones alimenticias.

Lleva ejecutando trece años cuantos análisis microscópicos reclama el servicio de la Facultad de Medicina de Granada.

Autor de una obra de Anatomía patológica y Patología general, calificada de mérito por el Consejo de Instrucción pública.

Autor de una obra de Microquimia clínica, con igual calificación.

Autor de una obra de Histogénesis, premiada por la Academia de Medicina de Madrid.

Autor de una Memoria sobre el cólera morbo.

Autor de varios artículos científicos, referentes muchos de ellos a la Histología.

Hasta el momento la Histología formaba parte de una asignatura denominada Anatomía General y descriptiva y elementos de Histología normal. Recordemos que había sido el granadino Aureliano Maestre de San Juan (1828-1890) el primer catedrático español de Histología, y lo hizo en la Universidad Central en el año 1873, si bien no constituía por entonces una disciplina del curriculum, sino de los cursos del doctorado.

Su obra histológica y anatomopatológica está contenida en su “Tratado elemental de Histología normal y patológica, precedido de un resumen de Técnica Histológica” aparecido en 1879. (31) Este libro debió ser, muy posiblemente, la principal guía para la formación de García Solá en el campo de la histología.

Por entonces ya ha compuesto su importante libro “Histología é Histoquimia normales y Anatomía patológica” que publica el mismo año de su traslado de cátedra. (32) Alcanzó dos ediciones más. Antes, en 1883, había publicado “Examen crítico de las teorías histogénicas dominantes”, una memoria que mereció el premio Pedro Mª Rubio de la Real Academia Nacional de Medicina en el año anterior, otorgado al mejor escrito de medicina aparecido en España en los dos últimos años. (33)

Le sucederán tres artículos más en relación con esta materia: uno sobre quistes hepáticos; otro sobre sarcoma de senos esfenoidales y otro sobre citología. (34) En la Gaceta Médica Catalana, en 1901, verán la luz dos artículos de García Solá en los que muestra su parcial rechazo a las doctrinas de Ramón y Cajal, en cuanto a la disposición del sistema nervioso según las aportaciones de este último. (35)

Uno de sus más tardíos trabajos de laboratorio, realizado en 1911, tiene un carácter doble: histológico y microbiológico; en él estudia el origen celular de la inmunidad y también el tejido adenoide. (36)

En 1914 aparecerá un artículo suyo sobre posibles errores histológicos producidos por artefactos. Y en 1918 publicó un inventario sobre el Laboratorio micrográfico de la Facultad de Medicina, que nos sirve para comprobar la parquedad de medios de los que dispuso. (37)

Aunque le correspondía jubilarse por edad en el año1915, estuvo en activo hasta 1918, tras unos laboriosísimos trámites administrativos que incluían tres certificados médicos por parte de sendos profesionales independientes de la universidad, uno de ellos de Sanidad Militar.

Figura 7. Un laboratorio de la Facultad de Medicina.

García Solá, pionero en Granada de la denominada “Mentalidad etiopatológica”

Creemos que esta faceta fue la más importante de la actividad científica de nuestro biografiado, sobre todo porque fue realizada en un tiempo en que pocos científicos del país se ocupaban de esa materia. Ello nos permite encuadrarlo como uno de los pioneros en España de la denominada “Mentalidad etiopatológica”. Dicha orientación renunciaba de antemano a valorar, tanto la lesión como la disfunción, siempre problemáticos a la hora de emitir el diagnóstico, para centrarse en las causas del enfermar, algo mucho más evidente. (38)

En efecto, Eduardo García Solá, sin ser profesor de ninguna disciplina estrictamente relacionada con la microbiología, lo fue como sabemos de Patología general, primero y de Histología y Anatomía patológica, después, hizo importantes aportaciones sobre el tema. La realidad es que, a falta de un profesional específico dedicado a la bacteriología, su trabajo diario, primero como anatomopatólogo y luego como histólogo, precisó del uso continuado del microscopio, aparato aun cuestionado por muchos, por lo que sin duda era el más indicado para ello.

Escribió antes varios trabajos en relación con la microbiología que datan ya de 1879, y a estos seguirán otros más. Se trata de sendos estudios sobre dos parásitos, visto desde la perspectiva microbiológica más amplia. (39) Y en su estudio sobre el paludismo, corriendo el año 1883, “Nosogenia del paludismo”, apuesta claramente por declarar a los gérmenes como origen inequívoco de muchas de las enfermedades humanas, en contra de otros profesores de la facultad que se empeñaban en rebajar tal importancia. Lo propio sucede con otra publicación en la que divulga las generalidades de la Microbiología, en el mismo año y que tituló “Microbiología Popular”. (40)

Contribuyó eficazmente a su labor el disponer de un laboratorio, que andando el tiempo usaría para realizar determinaciones microbiológicas, tal como recoge en el mérito aducido para obtener el traslado a la cátedra de Histología: “Ídem de una colección de preparaciones de microbios” lo cual nos indica sin duda una intensa actividad en la materia. Según sus familiares, recibió para el mismo uno de los primeros autoclaves que llegaron a la Universidad, lo que dio origen a una de sus más sabrosas anécdotas. (41) También se hizo cargo del primer proyector de imágenes para ser usado en sus clases.

No debemos ignorar el paralelismo existente entre la obra microbiológica de García Solá y la de su contemporáneo Ramón y Cajal. Ambos fueron histólogos y compartieron su afición a las doctrinas microbiológicas, como figura en el curriculum aportado por el segundo para el traslado de cátedra. (42) En el vemos que consigna: “Estudios sobre el microbio vírgula del cólera y las inoculaciones profilácticas”. Con respecto a España, deberemos mencionar como la figura más prominente en este tiempo al genial Antonio Mendoza (43), quién en los años ochenta realizaba en su laboratorio del hospital de San Juan de Dios de Madrid una serie de importantes experiencias sobre microorganismos y, lo que es mejor, las daba a conocer a cuantas personas lo deseaban. Así nos lo indica el propio Federico Olóriz Aguilera (1855-1912), por entonces un asistente habitual a sus sesiones. (44)

Es posible que la apuesta definitiva de García Solá sobre la microbiología y su papel en determinar las causas del enfermar, lo tengamos en su colaboración en 1885 en la edición del libro de Edward Emanuel Klein (1844-1925). Como es conocido, Klein fue un histólogo y microbiólogo inglés, que en el mismo año vio su obra traducida al francés y también al castellano por Rafael Ulecia y Cardona, con un prólogo y anotaciones de García Solá. (45)

Encuadrada dentro de la denominada “Medicina de Laboratorio”, junto con la mentalidad fisiopatológica, el objetivo primordial de la mentalidad etiopatológica, como se ha indicado, era determinar la causa de la enfermedad, fuese esta de origen tóxico, biológico o genético. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX va cristalizando la idea de que un gran número de enfermedades, las que hoy denominamos infecciosas, tienen como origen un ser vivo, normalmente microscópico. Esta concepción llegará a su máximo, a partir de 1870, tras la obra de dos grandes figuras: Louis Pasteur (1822-1895) y Robert Koch (1843-1910). La realidad es que, a pesar de que, empíricamente, se sabía que los microorganismos productores de enfermedad existían, lo mostraban las experiencias de Ignaz Semmelweis (1818-1875) y Joseph Lister (1827-1912), quienes, administrando desinfectantes, hacían descender enormemente las cifras de mortalidad de parturientas y operados, pero no sería hasta mucho tiempo después, cuando el microscopio hubiese alcanzado la resolución necesaria y las técnicas de tinción se perfeccionasen, cuando se consiguieran evidenciar muchos de los gérmenes y su relación con cada enfermedad. (46)

Los estudios de Robert Koch sobre el cólera, con su consecuencia inmediata del descubrimiento del vibrión colérico en Egipto, en 1882, tuvo su inmediata repercusión para García Solá, quien realiza primero un trabajo de 1884 sobre el germen, que tituló “La cuestión bactericida y el bacilo colerígeno” (47) y más tarde realizó un importante estudio acerca de la vacunación de Jaime Ferrán y Clúa (1851-1929) en la huerta valenciana. La cosa sucedió como sigue: la Diputación granadina, alarmada por la difusión del cólera en el Levante, le comisionó para que acudiese al foco de la epidemia e informase a su vuelta. Sin duda, era generalmente considerado en toda Granada como la persona con más preparación en el tema. Otras entidades del país habían solicitado informes al respecto: por ejemplo, la ciudad de Barcelona encargó a una serie de académicos un informe sobre la memoria titulada: “Estudios del cólera de 1884” de Ferrán. Lo firman Carreras, Bertran, Giné, Roig y Bofil, Soler y Rodríguez Méndez y aparecerá a principios de 1885. (48)

Producto de su estudio de campo en la zona levantina fue el amplio dictamen remitido a la Diputación, titulado “El cólera en Valencia y la vacunación anticolérica”. (49) Ahí se describe la vacunación emprendida por Ferrán, pero duda si era conveniente usarla, puesto que no conocía su contenido, ya que su promotor se negó en todo tiempo a revelarlo. Además, publica un artículo en la revista médica de la Granada del momento: “Observaciones sobre el vírgula en la provincia de Valencia”. Eso sí, recomendó hervir el agua de la bebida, pues estaba claro que su propagación era por el medio hídrico. De todos modos, en Granada tan solo se movilizó a toda la clase médica ante la magnitud del desastre y se mantuvieron vigentes las drásticas, inútiles y obsoletas medidas como eran la quema de enseres de los pacientes coléricos fallecidos. Federico Olóriz Aguilera recoge en su Diario las vicisitudes de su estancia en Granada en ese verano de 1885, y su actividad forzada ante la epidemia, hecho que estuvo a punto de costarle la vida. (50)

A partir de ese año se van a suceder una profusión de escritos de García Solá sobre tema microbiológico e inmunitario, sin duda producto de sus trabajos de investigación: gonococo; microbios patógenos; rabia; con una larga controversia incluida entre Rodríguez Méndez y García Solá; inmunidad; lepra -aspecto al que había dedicado una gran obra su colega Benito Hernando Espinosa (1846-1916) (51) antes de marchar a Madrid; tétanos; estudio de hongos; generalidades sobre los microbios y su clasificación; función fagocitaria de los linfocitos, etc. (52)

Figura 8. Portada del dictamen sobre el cólera de 1885 encargado por la Diputación granadina.

También debemos consignar una serie de reseñas a importantes obras sobre el tema: así se ocupó de la “Contribution al etude de la contagiation du cólera…” de Gabuzzi; del “Examen crítico de la bacteriología y de la fisiología aplicadas a la medicina” por Ricardo Ballota Taylor; del “Diagnóstico de las enfermedades internas por los métodos bacteriológicos, químicos y microscópicos” por Rudolf V. Jaksch y “Des applications de la micrographie et de la bacteriologie a la precision du diagnostic chirurgical..”. par A. Aubeau, todas ellas fueron apareciendo en la Gaceta Médica Catalana. (53)

Casi al final de su etapa creadora, en 1905, resume en un trabajo las generalidades sobre la infección, abordando el tema de manera muy completa y que titula “Esquema de la infección en general”. En 1911 volvió a ocuparse de la vacunación anticolérica. Y de 1914 data la publicación de un “Esquema de los microbios patógenos”, un cuadro-resumen que repartía entre los alumnos de su asignatura. (54)

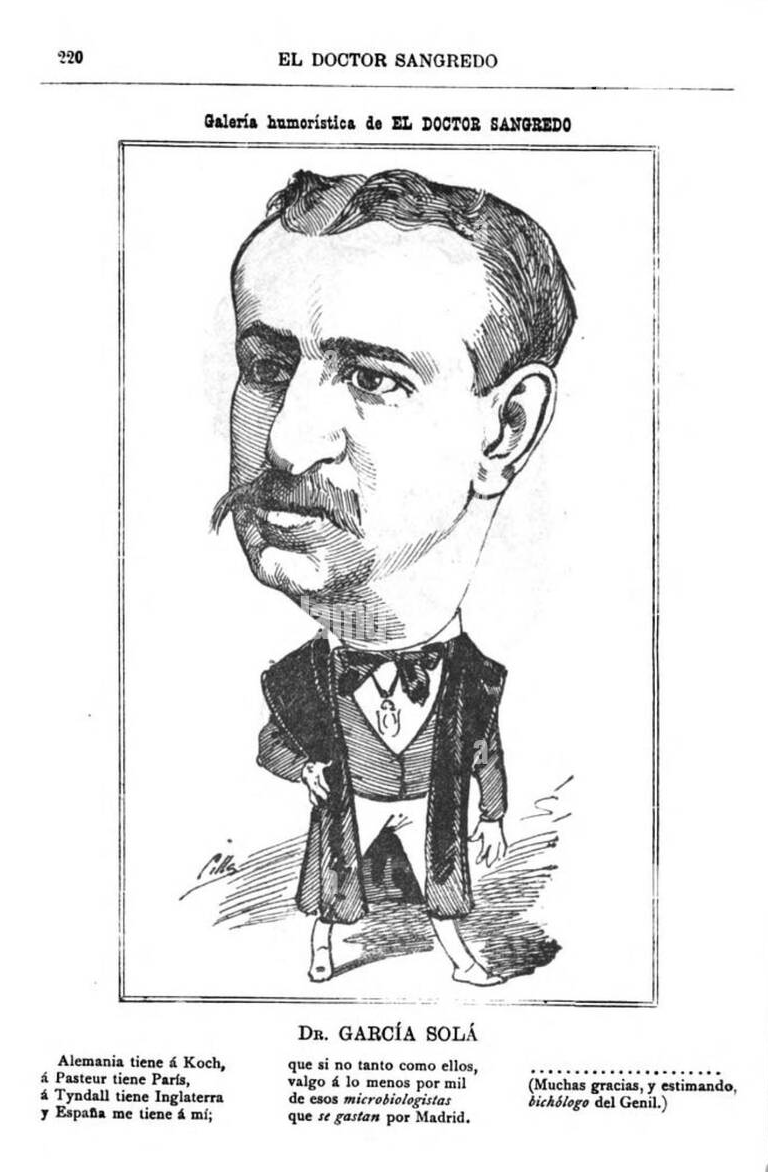

Figura 9. Caricatura de Cilla aparecida en la revista El Doctor Sangredo.

Hay que resaltar que los estudios de García Solá en el campo de la microbiología tuvieron siempre un carácter absolutamente desinteresado y nunca reivindicó nada. En efecto, con ellos no pretendió obtener prebenda alguna, cátedra u otra cosa semejante. Corresponden tan solo a un deseo de conocimiento por el conocimiento y de divulgación gratuita del mismo, cosa del todo loable. Podemos afirmar que tan sólo cinco españoles de su tiempo, que conozcamos, dedicaron sus estudios al tema, con una resonancia inmediata: Antonio Mendoza, Jaime Ferrán, Santiago Ramón y Cajal, Vicente Llorente y Eduardo García Solá.

García Solá, académico

Eduardo García Solá ingresó en la Real Academia de Medicina y Cirugía del Distrito de Granada el 22 de marzo de 1872, ocupando el sillón número 4, que estaba vacante por traslado a Valencia de José Romagosa de la Fuente. Veinticinco años más tarde, en 1897, fue elegido presidente de dicha entidad, cargo que ocuparía hasta el 22 de marzo de1901. Sucedió a Eduardo del Castillo Lechaga, y precedió a Eduardo García Duarte. (55) Un retrato suyo, en modo grabado, está colocado en la sala de reuniones de dicha corporación, junto a los de otros presidentes.

Durante una parte de ese tiempo fue también rector de la Universidad, por lo que hubo de simultanear ambos cargos y en muchas ocasiones debió ser sustituido por el vicepresidente. Estos fueron los nuevos miembros de la primera junta de Gobierno que presidió, pues el resto no cambió en esta ocasión: Eduardo del Castillo Lechaga, como vicepresidente; José Pareja Garrido como vicesecretario y Branchat y Vime Prada como tesorero.

Hubo de contestar al discurso de recepción en la Academia de López-Peláez, en 1897, titulado “Ligeras consideraciones sobre la anatomía y fisiología de las cavidades y mucosas nasales”. Lleva por título el mismo que el del recipiendario. Fue recogido en la Gaceta Médica de Granada. (56)

En 1899 fue reelegido como presidente, pues la duración del mandato era por entonces de dos años, prorrogables. En ese mismo año se suscitó la cuestión de si debía ser obligatorio, o no, la colegiación de médicos y farmacéuticos. Pocos años antes, en 1895, había sido establecida dicha corporación en Granada. Nombrada una comisión para cada una de estas profesiones, la Academia concluyó que debía ser obligatoria y aduciendo para ello una larga serie de razones.

Durante el tiempo que estuvo al frente de la Academia fueron nombrados académicos de número: Pedro López-Peláez Villegas, Rafael García-Duarte González; Juan de Dios Peinado y Díaz de Oñate; Antonio Amor y Rico; José Roquero Martínez; José del Paso y Fernández Calvo; Juan Martín Aguilar. Fue también académico electo su yerno, Víctor Escribano García, pero por razones desconocidas, no tomó posesión. (57)

Como simple anécdota, señalar que, durante este tiempo, hasta 1900, año en que renuncia, el escribiente de la Real Academia era Isidoro Marín Garés, un conocido pintor granadino, que realizó una importante obra de carácter costumbrista reflejando paisajes de diversos lugares de Granada, con rasgos de modernismo y de realismo pictórico.

García Solá, rector de la Universidad

Fue rector de la Universidad de Granada entre el 16 de junio de 1891 y el 24 de noviembre de 1909 (58), sucediendo en el cargo a Eduardo del Castillo Lechaga, al igual que ocurriese en el cargo de presidente de la Real Academia, y será sustituido por Federico Gutiérrez Jiménez, ambos profesores de la Facultad de Medicina. Es de notar un curioso fenómeno, que quizás muestre la pujanza de esta facultad: entre 1876 y 1920 ocuparán el sillón rectoral, de una forma ininterrumpida, cinco profesores de la misma.

Figura 10. García Solá rector. Cuadro de Tomás Muñoz Lucena situado en la Galería de Rectores de la Universidad de Granada.

Durante los dieciocho años de su rectorado sucedieron algunos eventos importantes para la marcha de la Universidad:

En 1891 participa en el acto académico celebrado por la Universidad de Granada en conmemoración del IV centenario de la reconquista de la ciudad. Al año siguiente publicó un episodio de las guerras de Granada sucedido en 1431, tras la batalla de La Higueruela, funesta para los nazaríes. Un generoso soborno en oro, camuflado en una cesta de higos entregada al jefe de las huestes cristianas, el Condestable de Castilla, D. Álvaro de Luna, evitó durante un largo tiempo las confrontaciones bélicas entre los reinos de Castilla y Granada. No menciona sus fuentes, por lo que puede ser que solo puso por escrito una tradición. (59)

El recurrente tema de los planes de estudios médicos fue abordado por García Solá en 1898, así como la no menos recurrente supresión de determinadas universidades españolas -lamentablemente, la de Granada entre ellas-, tuvo su contestación mediante una publicación de nuestro personaje. También fue objeto de controversia la posibilidad de examinar en los colegios incorporados. Lo mismo que el agudo problema de la descentralización universitaria, que fue objeto de su atención en 1902. Ese mismo año se ocupó también de la enseñanza primaria, siempre deficitaria en nuestro país. (60)

En 1904, se revitaliza, si es que no se crea de nuevo, la Asociación de Amigos de la Universidad de Granada, estableciendo una serie de secciones, cada una de ellas con su presidente, secretario y vocales. No cabe duda que son las bases de muchos de los actuales vicerrectorados. Fueron estas (61):

- Relaciones exteriores y propaganda

- Intereses profesionales y académicos

- Extensión Universitaria, cátedras libres y conferencias

- Establecimientos científicos literarios y artísticos

- Publicaciones

- Asuntos financieros

- Intereses de la clase escolar

Leyó en Madrid un discurso glosando la historia de la Universidad de Granada; recoge sus alumnos egregios y revindica una mayor dotación económica para la misma. Tal cosa sucedió el 25 de mayo de 1902, con motivo de la fiesta académica celebrada con motivo de la coronación del rey Alfonso XIII y en 1905, con ocasión de los actos del centenario de la aparición de El Quijote, pronunció un discurso al efecto, que fue recogido en un volumen impreso. (62)

Figura 11. Tarja que muestra la cesión de la biblioteca de Juan Facundo Riaño a la Universidad de Granada en 1903. Biblioteca del Hospital Real.

Otro evento que debemos señalar en ese tiempo fue la cesión en 1903 a la Universidad por parte de su viuda, Emilia Gayangos, de la valiosa biblioteca de Juan Facundo Riaño y Montero (1894-1901), granadino, gran crítico de arte, arabista, político y miembro de la Real Academia de la Historia.

En 1908 apoyó la creación de un Hospital clínico dada la precaria situación de lo que funcionaba como tal, una serie de salas del Hospital Provincial. La prensa de la época lo recoge.

El largo tiempo que desempeñó su labor, y la eficiencia en el cargo, hizo que fuese nombrado rector honorario de la Universidad de Granada en 1919, distinción raramente otorgada.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ↑Torres López. A J. D. Eduardo García Solá. La Actualidad Médica, 1959; 35: 811-20; Aguilar Bultó F. Eduardo García Solá y la vacunación anticolérica de Ferrán. Actas IV Congreso Español de Historia de la Medicina. Granada. vol. I, Granada: Universidad, 1973; 381-5; Rico Abello C. Tres hijos ejemplares de la escuela médica granadina. Actas IV Congreso Español de Historia de la Medicina Granada. vol. I Granada: Universidad, 1973; 211-9; Olagüe G. Eduardo García Solá (1845-1922): reformador universitario e historiador de la medicina. Cronos, 2006; 9: 175-86.

- ↑Registro Civil de Málaga. Día 24/2/1845.

- ↑Archivo Universidad de Granada. Legajo 763-92.

- ↑Datos suministrados por la profesora Mª Teresa Pascual Morenilla, tataranieta de José Aguilera López.

- ↑Archivo Universidad de Granada. Legajo 763-92.

- ↑Ramallo Ortiz J. A. Catálogo de Profesores de la Universidad de Granada (1845-1935) con un estudio preliminar por Rafael Gibert. Granada: Imprenta Román; 1976, p. 50.

- ↑Instituto Salazar y Castro. Archivo General Militar de Segovia. Índice de Expedientes militares. Tomo IV. Madrid: Ediciones Hidalguía; 1969, p. 31. Aparece reseñado como Eduardo García-Boix y Solá.

- ↑Ramallo Ortiz J. A. p. 66. Torres López se equivoca afirmando que obtuvo la cátedra de Histología Normal y Anatomía Patológica en 1872; esto no sucedería hasta 1887. Torres López, op. cit. Algunos biógrafos posteriores de García Solá afirmarían lo mismo, sin duda tras la lectura de este artículo.

- ↑Ídem. p. 50.

- ↑En ocasiones, próximo ya el estío, se podía leer algo así en los medios periodísticos de Granada “Ha marchado a sus posesiones en Loja el Dr. García Solá”. Por ejemplo: Gaceta Médica de Granada y del Sur de España, 1904; 22: 335.

- ↑El Senado entre 1834 y 1923. Página oficial; Real decreto nombrando Consejero de Instrucción pública, entre otros, a D. Eduardo García Solá, Gaceta de Madrid de 22/03/1902.

- ↑Fernández de Bethencourt F. Historia genealógica y heráldica de la monarquía española, Casa Real y Grandes de España, tomo VII. Madrid: 1907, p. 220. Se da como fecha de la boda el año 1863, lo cual sin duda es un error.

- ↑Morell Gómez M. De la vecindad de Granada entre los años 1800 y 1935. Granada: Gráficas Alhambra; 2002. p. 89. Fue Inhumado en el patio 1º sección 16, bóveda nº 3, cedida por el Ayuntamiento. Oficio del Ayuntamiento a la viuda de García Solá. Archivo familiar. Agradecemos a Pilar López-Jurado Escribano y Virginia Jiménez Coronel, bisnieta y tataranieta, respectivamente, de Eduardo García su inestimable ayuda en la confección de este trabajo.

- ↑Coca y Cirera A. Tratado de Terapéutica General. 2 vols. Barcelona: Imprenta del Diario de Barcelona; 1862.

- ↑Laín Entralgo P. Historia de la medicina moderna y contemporánea. 2ª ed. Barcelona: Ed. Científico-Medica; 1963. pp. 425 y ss.

- ↑Ramallo Ortiz J.A. p. 50.

- ↑Ídem, p. 41.

- ↑García Solá E. Tratado de patología general y de anatomía patológica. Madrid: Moya y Plaza; 1874.

- ↑Folch Amich F. de P. Tratado elemental de patología general y anatomía patológica. Barcelona: Imprenta y Librería de Benito Espona; 1845; Alonso Cortés A. Elementos de patología general y de anatomía patológica. Valladolid: Carlos Bailly-Bailliere; 1867; Nieto Serrano M. Elementos de patología general. Madrid: Moya y Plaza; 1869; Letamendi J. de. Curso de patología general basada en el principio individualista o unitario, obra compuesta e ilustrada… para régimen de sus discípulos. Madrid: Establ. Tip. de E. Cuesta, a cargo de J. Giráldez; 1883-89.

- ↑García Solá E. Introducción a un programa de Patología General y Anatomía Patológica. Genio Médico-Quirúrgico, 1875: 21; 273-6; 386-9.

- ↑García Solá E. Caracteres microscópicos del tubérculo de la lepra. Genio Médico-Quirúrgico, 1876; 22: 206-7; 220-2; Histología patológica de los músculos de la lepra. Revista de Medicina y Cirugía Prácticas, 1877; 1: 481-7.

- ↑García Solá E. Manual de microquimia clínica o Diagnóstico médico fundado en las exploraciones microquímicas. Madrid: Moya y Plaza, libreros editores; 1876.

- ↑García Solá E. Tratado de patología general y de anatomía patológica. 2ª ed. Madrid: Imp. Moya y Plaza; 1877; Tratado de patología general y de anatomía patológica. 3ª ed. Madrid: Moya y Plaza; 1882; Tratado de Patología General y de Anatomía Patológica. 4ª ed. ilustrada con 214 grabados intercalados en el texto. 2 vols. Madrid: Nicolás Moya;1893; Tratado de Patología general y de Anatomía patológica. 5ª ed., 2 vols. Madrid: Nicolás Moya; 1906.

- ↑Ramón y Cajal S. Manual de anatomía patológica general. 2ª ed. Madrid: Imp. y librería de Nicolás Moya; 1896.

- ↑García Solá E. Valor del examen amplificante para la determinación de los neoplasmas, Prensa Médica de Granada, 1879; 1: 113-21.

- ↑Olagüe de Ros G. Sobre solida roca fundada: ciento veinte años de labor docente, asistencial e investigadora en la Facultad de Medicina de Granada (1857-1976). Granada: Universidad; 2001. p. 38.

- ↑Laín Entralgo P. pp. 568 y ss.

- ↑García Solá E. Valor clínico de la espirometría. Genio Médico-Quirúrgico, 1877; 23: 412-5.

- ↑García Solá E. Examen microscópico de un sarcoma de mama, La Prensa Médica de Granada, 1880; 8: 177-219. Reseña a Sarcoma cístico de testículo derecho. Autores: Armengué y Carreras-Solá. Gaceta Médica Catalana, Sección: Revista crítica bibliográfica. 1885; 8: 148-53.

- ↑García Solá E. Lecciones de Patología general, por Julio Cohnheim, Gaceta Médica Catalana. Sección: Revista Crítica Bibliográfica: 1889; 279: 89-93.

- ↑Maestre de San Juan A. Tratado elemental de Histología normal y patológica, precedido de un resumen de Técnica Histológica. Madrid: Moya y Plaza; 1879.

- ↑García Solá E. Tratado elemental de Histología é Histoquímica normales. Obra ilustrada con grabados intercalados en el texto. Madrid: Est. tipo-lit. de Espasa y Cía. Editores; [s.a, antes de 1887]; Tratado Elemental de Histología e Histoquimia normales. Madrid: Salvat y Cª; [1901]

- ↑Examen crítico de las teorías histogénicas dominantes. Memoria premiada por la Real Academia de Medicina en el concurso de 1882, por Eduardo García Solá. Madrid: Imprenta y fundición de Manuel Tello; 1883.

- ↑García Solá E. Quiste de diostomas hepáticas diagnosticados por el examen microscópico de la materia fecal. Gaceta Médica Catalana, 1884; 7: 129-35; Sarcoma de senos esfenoidales. Gaceta Médica de Granada, 1895; 294: 409-21; Vacilaciones didácticas en citología, Revista Iberoamericana de Ciencias Médicas; 1901.

- ↑García Solá E. El ocaso de la neurona. Gaceta Médica Catalana, 1907; 30: 321-5; Más sobre la neurona. Breve rectificación al Dr. R. Cajal. Gaceta Médica Catalana. 1907; 31: 241-3.

- ↑García Solá E. Origen celular de la inmunidad. Revista de Medicina y Cirugía Prácticas, 1911; 91: 241-53. Localizaciones defensivas del tejido adenoide. Gaceta Médica Catalana, 1911.

- ↑García Solá E. Fruslerias histológicas. Gaceta Médica Catalana, 1914; 44: 5-11; Inventario del material científico existente en el Departamento Micrográfico de la Facultad de Medicina de Granada. Granada: Tipografía de Guevara; 1918.

- ↑Laín Entralgo P. pp. 575 y ss.

- ↑García Solá E. Fitoparasitismo interno. Pleomorfismo de Tulasne comprobado en el Oidiun Lactis. Prensa Médica de Granada, 1879; 1: 81-8; Examen microscópico del cisticercus celulosae en la carne de cerdo. Siglo Médico, 1879; 26: 241-4; Nosogenia del paludismo. Gaceta Médica de Granada, 1883; 1: 353-9.

- ↑García Solá E. Microbiología Popular. Gaceta Médica de Granada, 1883.

- ↑Un día descubrió con cierta sorpresa que, dentro del autoclave, había una lata sospechosa, con un letrero que hacía suponer que contenía habas. Comentándolo con un compañero de claustro, este apoyó su enfado por el uso inadecuado de un material científico. García Solá añadió: “sí, de acuerdo, pero lo peor es que en el letrero pone habas berdes (sic)”.

- ↑Estos fueron los méritos aducidos por Ramón y Cajal en 1887 para su traslado a la cátedra de Histología de Barcelona: Médico de Sanidad militar, por oposición, en 31 de agosto de 1873. Ayudante de Anatomía práctica de la Facultad de Medicina de Zaragoza en 10 de noviembre de 1875. Auxiliar interino de la misma Facultad en 7 de abril de 1877. Director de Museos de la propia Facultad, por oposición, en 18 de marzo de 1879. Catedrático numerario, por oposición, de Anatomía general y descriptiva de la Universidad de Valencia en 5 de diciembre de 1883. Autor de las siguientes obras, folletos y artículos: Investigaciones experimentales sobre la génesis inflamatoria y en especial sobre la consigración (sic) de los leucocitos. —Memoria. Observaciones microscópicas sobre las terminaciones nerviosas en los músculos voluntarios —Memoria. Manual de Histología normal y de técnica micrográfica. — Obra. Estudios sobre el microbio vírgula del cólera y las inoculaciones profilácticas. —Memoria. Contribution á l´etude des céllules anastomosées des épithelimus parimentem stratifies. Contribución al estudio de las formas involuntarias y monstruosas del cono bacilo de Koch. Sobre los conductos plasmáticos del cartílago hialino. Notas de laboratorio. — Tejido óseo. Notas de laboratorio. —Estructura de las fibras del cristatino, etc. Gaceta de Madrid. 13/11/1887.

- ↑No hemos podido saber su segundo apellido. No confundirlo con Antonio Mendoza Rueda (1811-1872) que para entonces ya había fallecido.

- ↑Guirao Piñeyro M.; Girón Irueste F. M. (Edts). La vida de un científico en cuartos de hora. El diario de Federico Oloriz Aguilera de 1884. Granada: Universidad; 2018.

- ↑Klein E. Microbes and maladies: guide pratique pour l’étude des micro-organismes. Traduit de l’anglais par Fabre-Domergue. Paris: Bernard Tignol; 1885; Los Microbios y las enfermedades. Guía práctica para el estudio de los micro-organismos por el doctor E. Klein; traducido al castellano de la última edición por Rafael Ulecia y Cardona; corregido, anotado y con un prólogo por el doctor D. Eduardo García Solá. Madrid: Administración de la Revista de Medicina y Cirugía Prácticas; 1885.

- ↑Laín Entralgo P. pp. 576 y ss.

- ↑García Solá E. La cuestión bactericida y el bacilo colerígeno. Revista de Medicina y Cirugía Prácticas, 1884;15: 337-49.

- ↑Micro-organismo colérico de Ferrán informe redactado por los señores Carreras, Bertran, Giné, Roig y Bofil, Soler y Rodríguez Méndez. Gaceta Médica Catalana, 1885; 8: 161.

- ↑El cólera en Valencia y la vacunación anticolérica; dictamen presentado á la Excma. Diputación Provincial de Granada por Eduardo García Solá. Granada: Imp. y Lib. de Paulino V. Sabatel; 1885; Observaciones sobre el vírgula en la provincia de Valencia. Gaceta Médica de Granada, 1885; 3: 253-62.

- ↑Diario de Federico Olóriz Aguilera. Año 1885. Fondo Olóriz, Universidad de Granada.

- ↑Hernando y Espinosa B. De la lepra en Granada. Granada: Imprenta de La Lealtad; 1881.

- ↑García Solá E. Gonococo. Gaceta Médica de Granada, 1885; 3: 445-55; Evolución cronológica de los microbios saprógenos. Revista de medicina y cirugía prácticas, 1886; 243. Una duda sobre las estadísticas de Pasteur [Sobre la hidrofobia]. Gaceta Médica Catalana, 1886; 9: 609-15. Este último trabajo motivó la aparición del siguiente artículo de Rafael Rodríguez Méndez: Profilaxis de la rabia. Tentativa de respuesta al artículo Una duda sobre las estadísticas de Pasteur, del Dr. García Solá. Gaceta Médica Catalana, 1886; 225: 647-53; 228: 743-9; y la respuesta de García Solá: Rectificación al Dr. Rodríguez Méndez, Gaceta Médica Catalana. 1886; 226: 688-92; Sobre microbiología. Contesta a un trabajo de García Solá titulado estadísticas de Pasteur. La inmunidad y los terrenos adecuados en nosogenia parasitaria. Revista de Medicina y Cirugía Prácticas, 1888; 23: 15-24; El bacilo de Nicolaier. Gaceta Médica Catalana, 1889; 12: 422-4; El “oidium albicans” según Laurent. Gaceta Médica Catalana, 1890; 13: 270-2; Primeros efectos de las inyecciones de la linfa de Koch a los leprosos. Revista de Medicina y Cirugía Prácticas, 1891; 28: 281-5; Microbios. Gaceta Médica Catalana, 1898; 21: 520-4. Antisepsia linfocitaria. Comunicación leída en el XIV Congreso Internacional de Medicina celebrado en Madrid el día 25 de abril de 1903 ante la Sección de Patología General. Granada: Tipografía de José López Guevara; 1903. También en las Gaceta Médica Catalana, 1904; 27: 165-71 y Gaceta Médica de Granada y del Sur de España, 1904; 21: 218-23.

- ↑Contribution al etude de la contagiation du cólera… de Gabuzzi; 1892; 358: 309; Examen crítico de la bacteriología y de la fisiología aplicadas a la medicina por Ricardo Ballota Taylor. 1893; 388: 511-13. Diagnóstico de las enfermedades internas por los métodos bacteriológicos, químicos y microscópicos por Rudolf V. Jaksch; traducido de la 3ª edición alemana por Eduardo Moreno Zancudo. Revista Crítica Bibliográfica.1894; 410: 447-9; Des applications de la micrographie et de la bacteriologie a la precision du diagnostic chirurgical… par A. Aubeau. Revista Crítica Bibliográfica, 1895; 430: 327-8.

- ↑García Solá E. Esquema de la infección en general. Gaceta Médica Catalana.1905; 28: 225-31; Vacunación anticolérica. La Actualidad médica, 1911; Esquema didáctico de los microbios patógenos. Gaceta Médica Catalana, 1914; 44: 230-5.

- ↑Libro de actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Granada, años 1878-1902. Véanse las fechas indicadas.

- ↑Ligeras consideraciones sobre la anatomía y fisiología de las cavidades y mucosas nasales. Discursos leídos en la Academia de Medicina de Granada con motivo de la recepción del académico electo Dr. Pedro L. Peláez Villegas el 30 de mayo de 1897. Granada: Imp. López Guevara;1897. Gaceta Medica de Granada, 1897; 345, 487-99; 346, 515-23.

- ↑Gutiérrez Galdó J. Real Academia de Medicina y Cirugía de Granada. Madrid: Díaz de Santos, 2002. vol. II, pp. 219 y ss.

- ↑Gacetas de Madrid de 16/06/1891 y 24/11/1909.

- ↑García Solá E. Un presente de higos retrasando más de medio siglo la toma de Granada. Boletín del Centro Artístico de Granada, 1892; 108-14.

- ↑García Solá E. Plan vigente de estudios médicos; apuntes para su reforma. Gaceta Médica de Granada, 1898; 16: 601-8; 625-9. También en la Gaceta Médica Catalana, 1898; 21: 641-8; La supresión de universidades ante la crítica más elemental. Granada: Imprenta de Indalecio Ventura; 1899; Representación que como rector se dirige a la Superioridad proponiendo la supresión de las comisiones de exámenes a los Colegios incorporados. Publicado en Granada el 25 de junio de 1900. La descentralización universitaria. Barcelona: Tipografía La Académica, de Serra Hermanos y Russell; 1902. Publicado también en la Gaceta Médica de Granada. 1902; 20: 553-61 y en la Gaceta Médica Catalana, 1902; 25: 651-6; Reseña crítica del estado de la enseñanza en España. Fascículo 1. La enseñanza primaria. Granada: Tip. de Indalecio Ventura López; 1902; Informe del rectorado de la Universidad de Granada sobre la Ley de Bases de la enseñanza en general y organización de la primaria. Gaceta Médica de Granada y del Sur de España, 1904; 22: 27-31.

- ↑Gaceta Médica de Granada y del Sur de España, 1904; 22:140-2.

- ↑Discurso leído en Madrid en la fiesta académica con motivo de la coronación de Alfonso XIII en 1902. Recogido en la revista La Alhambra, bajo el título: La Universidad de Granada. Ídem. 1902; 5: 845-69. Discurso del rector. También aparece en la Gaceta Médica de Granada. Reseña del acto literario celebrado en la Universidad de Granada en homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra el día 8 de mayo de 1905 con motivo del tercer centenario de la publicación de “El Quijote”. Granada: Tip. de Indalecio Ventura López; 1905.

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Conflicto de intereses: Los autores/as de este artículo declaran no tener ningún tipo de conflicto de intereses respecto a lo expuesto en el presente trabajo.

Correspondencia: Fernando María Girón Irueste. Profesor de Historia de la Medicina. Universidad de Granada. Académico de número de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental. E-mail: fmgiron@ugr.es