157

Antionio Campos

La célula. Trescientos cincuenta años de historia (1665-2015)

LA CÉLULA Y LA MEDICINA

A partir de ese momento la relación entre la célula y la me-

dicina convergen de forma definitiva. Tres son, a este respecto,

las distintas etapas que podemos distinguir en esa interrelación;

etapas que sucesivamente se han ido superponiendo hasta llegar

a nuestros días. En la etapa inicial, tras postularse la teoría celu-

lar, la célula se interpreta como la unidad estructural y funcional

básica que compone nuestro cuerpo y conforma nuestros tejidos.

Desde entonces el avance en el conocimiento de la célula como

sustrato de nuestra corporeidad ha sido extraordinario y a ello ha

contribuido la continua mejora de los instrumentos microscópicos

y de las técnicas histológicas e histoquímicas. Sobre el significado

que la célula sigue teniendo hoy en la construcción del edificio

corporal

baste recordar las palabras pronunciadas hace unos años

en Madrid por Sydney Brenner.

La célula,

señalaba el premio No-

bel de Medicina,

y no el genoma, es el nivel correcto en el que cen-

trar cualquier investigación sobre nuestra construcción corporal.

Debemos,

añade,

averiguar cuantas células hay en el organismo,

como se relacionan y cómo actúan y de este modo quizá poda-

mos obtener información sobre las bases que subyacen en las

interacciones que existen entre las células y entre estas y los

tejidos

(10).

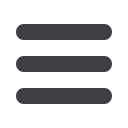

A partir del último tercio del siglo XIX se desarrolla una se-

gunda etapa en la relación entre la célula y la medicina al inter-

pretarse la primera como la unidad estructural básica en la que

asienta la enfermedad. La figura fundamental que impulsa este

avance es Rudolf Virchow (1821-1902) (Fig.6), que en su famoso

libro “Patología Celular” (11) afirma que

“la tan buscada esencia

de la enfermedad es la célula alterada”

. A partir de ese momento

investigar una enfermedad supone necesariamente identificar las

alteraciones celulares y tisulares existentes en las lesiones. El gran

avance de la medicina en el siglo XX tiene por tanto su origen en la

posibilidad de diagnosticar microscópicamente las mismas.

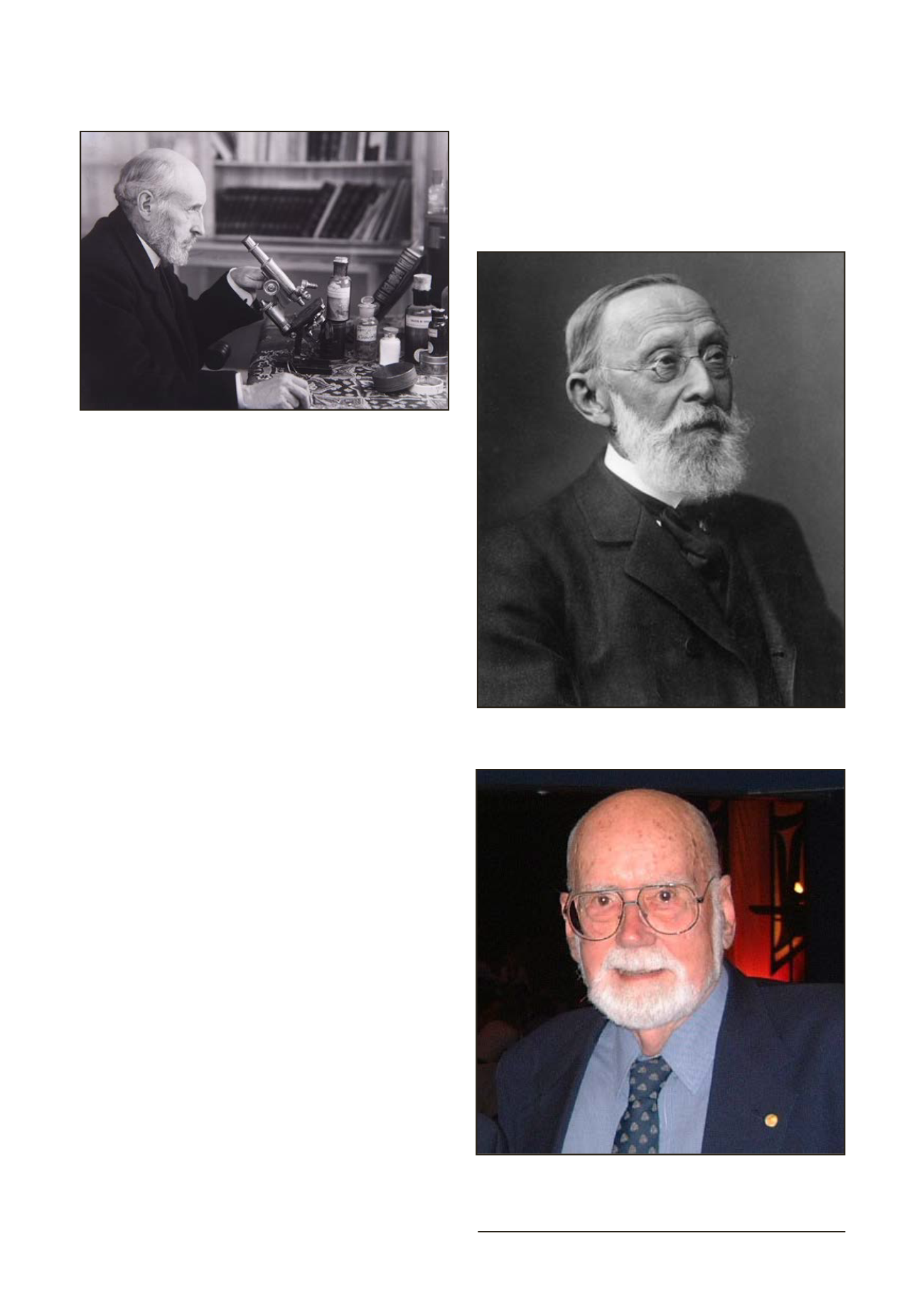

En la tercera y última etapa, la que transcurre en nuestros

días, la célula se interpreta, también, como un agente terapéutico

imprescindible en la nueva medicina regenerativa (12). A este res-

pecto es importante recordar que desde sus orígenes la medicina

ha utilizado básicamente cuatro formas de curar: la palabra, la

física, la química y la cirugía, desde el calor o el frio a las radia-

ciones, desde las plantas medicinales a los fármacos sintéticos,

desde el bisturí más elemental al sistema robótico más sofisti-

cado. En los últimos años, sin embargo, ha surgido un nuevo

instrumento terapéutico al comprobarse que las células y los

tejidos por ellas formados también curan. Y no solo a través de

trasplantes o transferencia de células, de los que fueron exitosos

pioneros los premios Nobel Joseph Murray (1919-2012) (13) y

Donald Thomas (1920-2012) (14) (Fig.7) sino, también, a través

de tejidos artificiales que se crean en los laboratorios con células

madre y biomateriales diversos, mediante lo que en nuestro días

se conoce como ingeniería tisular (15,16). Esta nueva terapéutica

es la innovación fundamental que ha irrumpido en la medicina de

nuestro tiempo y que tiene, también, a la célula como protagonista;

un cambio del que no somos todavía conscientes en todo su signi-

ficado histórico.

Fig. 6. Rudolf Virchow autor que identifica la enfermedad con

la célula alterada.

Fig.7. Donald Thomas que con el trasplante de medula ósea

inicia la terapia con células.

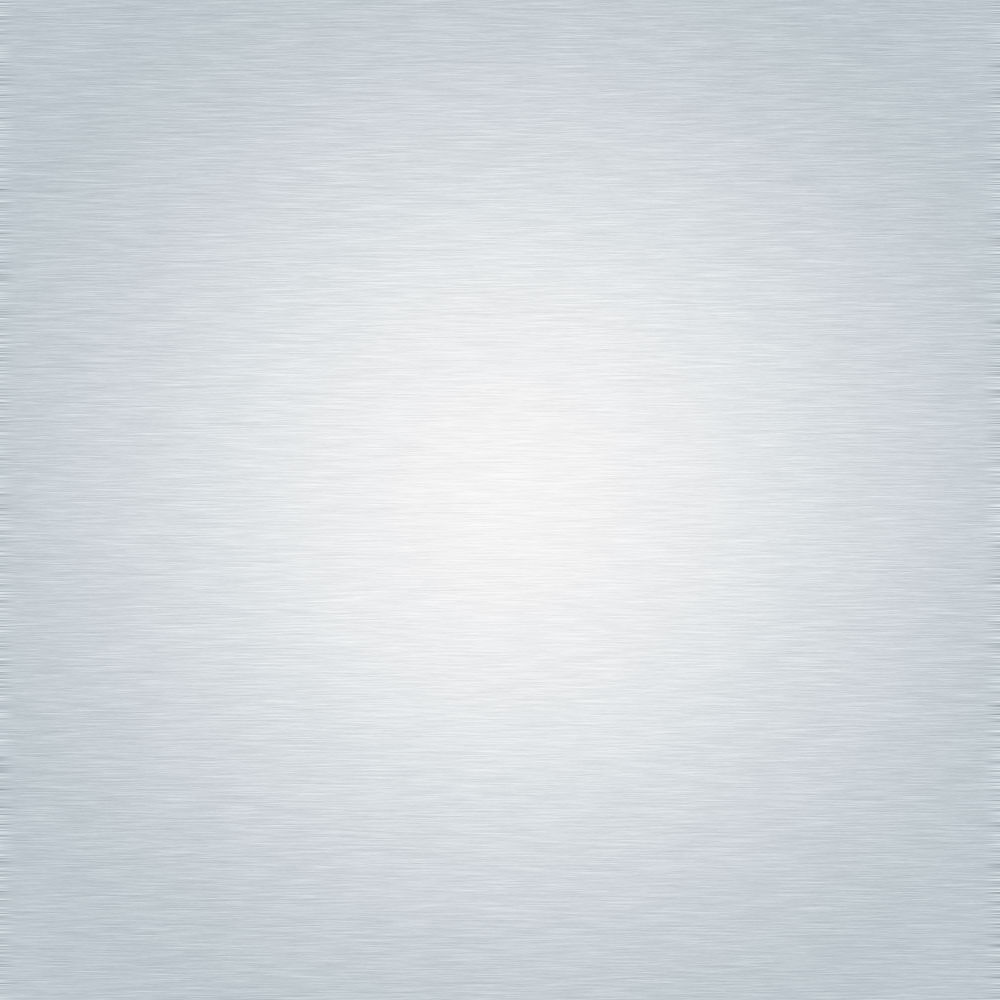

Fig.5. Santiago Ramón y Cajal que confirmó la teoría celular al

extenderla al tejido nervioso.